电影

是猎人还是猎物?

汤姆就像猎人追入丛林,他可能找不到出路,可能遭到猎物反扑,但他无法停止。猎人和猎物,总有一个会先倒下,这是宿命。

爱到飞蛾扑火

女性闯入者受到家庭中女性守护者的致命惩罚,出轨男人获得解脱和谅解,女权主义者和影评人纷纷批评这个结局。但它却是符合当时的主流价值观的。

因为他们彼此相爱

之后娜嘉朗诵海涅的诗《阿斯拉》,两遍。这是影片最迷人的时刻之一,而另一处是他们爬上屋顶,在幽蓝色的凌晨眺望,不远处的天空越来越红。

那些中产阶级的小念头

性幻想、大麻或健身能带来生理的快感,但他内心已死,不仅是他,影片中出场的中产阶级,都像是想方设法保持鲜活的行尸走肉。

没有结果,就是结果

尤汉终于冲出了笼子,他在铁十字山坡度11%的山顶,他舒展地摇车,身后风景如画。就像每个刑警迟早都会遇到他生命中的悬案,尤汉永远不会忘记克拉拉的死亡,他继续侦破其它案件,都是为了她。

没有奈飞就没有《罗马》

《罗马》如果以传统方式发行,将可能拿到1000万美元的票房,这才是奈飞吸引阿方索和越来越多导演的最根本原因,因为电影公司几乎不会投拍这种没有票房预期的项目。

如果没有明天(下)

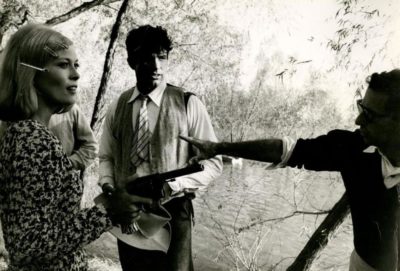

这部亡命之徒电影极大地影响了审查制度,血腥暴力和反抗权力受到年轻观众大力追捧,它不曾预料、但已经诱发了好莱坞的革命,被电影史誉为新好莱坞的开端。

如果没有明天(中)

在看《邦妮和克莱德》之前,观众知道这对雌雄大盗终将死去,真正的悬念是他们的情感是否被认同——看到机关枪下他们如同舞蹈般的死亡,观众内心是感伤的,但很快就会质问自己,怎么开始同情抢劫杀人犯了?

如果没有明天(上)

杰克觉得黑帮片早已过时,但又不想放弃比蒂,最后杰克拿给比蒂一份合约,片酬20万,毛利润40%。好莱坞不存在净利润,而杰克觉得这个项目可能连毛利润都没有——既然是空头支票,那可以尽量慷慨。

黑暗中全场同时爆发尖叫

所有人都在小提琴刺耳高音响起的时候同时尖叫,这就是希区柯克想要的,后来,他说《惊魂记》的深层逻辑就是让观众痛苦。